2024年7月16日,住建部最新一轮资质公示引爆行业关注——38家申报企业中,仅1家通过审批,通过率不足3%。在建筑行业,这一数据意味着审核门槛已提高到历史最高点,不少从业者甚至调侃:“资质比茅台还稀缺。”与往年相比,2023年一级资质的平均通过率尚维持在15%左右,再往前更有高达30%的情况。一年之间,从“百里挑三”变成“百里挑一”,说明这已不是单纯的审核趋严,而是整个游戏规则正在被重新书写。

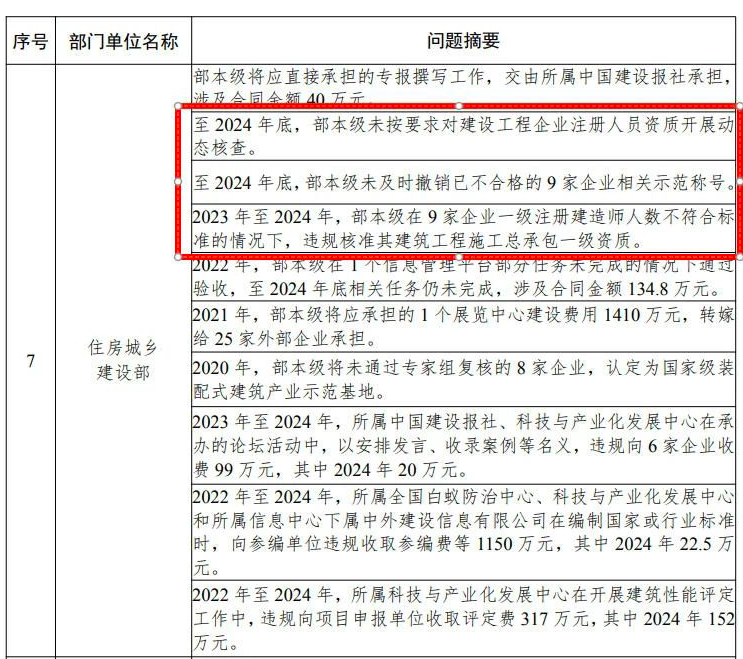

此次大幅收紧的直接导火索,是来自审计署对住建部的“体检报告”。报告中指出,2022年有多家企业通过伪造建造师数量成功拿到一级资质,引发纪检部门关注。在压力之下,住建部不得不采取“最笨但最稳妥”的策略——全面一刀切式审查。因此,自2024年4月以来,每次专家组评审,最多只有个位数企业被放行。这种近乎“零容忍”的操作虽然引发部分企业质疑,但从监管角度看,实属必须,为的是弥补过去十年“放水期”造成的市场混乱。

而在众多被撤销资质的案例中,“业绩不属实”成为重灾区。例如A公司原本用一份3.2亿元的市政项目申报成功,然而后续调查发现,实际合同金额仅为1.1亿元,另外2.1亿是后补协议,且根本无法在“四库一平台”中查询到记录。B公司更为严重,直接把兄弟企业的轨道交通业绩修改后充当自身项目,结果在住建部抽查时,仅通过一个电话联系业主单位,就被当场识破。这也说明,以往靠P图、盖章、阴阳合同的“野路子”早已失效,如今的大数据对比+平台核查机制,已将资质申报过程变成一场透明度极高的“技术硬仗”。

不少人看到审批收紧后,认为资质将再度成为“高价资产”,市场价格会水涨船高。但现实恰恰相反,一张随时可能被撤销的证书,已经不再具备高价交易的价值。如今,真正值钱的不是“证”,而是“干净业绩”。圈子里甚至流传一句话:“能拿出一条四库可查、真实达标的项目业绩,比找到一只会下金蛋的母鸡还难。”这句话虽然夸张,却充分反映了当下行业氛围的紧张与转变。

住建部的这轮严审政策,不仅是对行业乱象的强力纠偏,更是在推动建筑行业向真实、合规、可持续的方向发展。对于企业来说,未来想在资质市场立足,不再是靠关系、靠包装,而是要靠脚踏实地的项目积累和合法可查的履历。建筑行业的门槛已经全面重塑,真正的“实力派”企业正在迎来属于他们的时代。

- 做猎头顾问怎么样 [06-14]

- 建筑企业、建筑资质、建造师,这三者之 [07-14]

- 为什么说越早通过监理工程师考试越好? [08-05]

- 2023年一级建筑师年薪情况如何呢? [09-05]

- 2023年二建考试会更难?如何备考? [03-09]

- 325建筑网十周年回馈,全场会员88 [04-17]

- 办理325建筑网VIP送腾讯、爱奇艺 [11-05]

- 325建筑网年中会员狂欢抽4999元 [06-10]

- 关于过期挂靠信息清理的说明 [04-17]

- 【重要通知】关于325建筑网会员到期 [06-26]

- 水利部严查“挂证”现象,行业即将迎来 [02-18]

- 一个建造师的痛苦挂证经历与教训 [03-01]

- 经济下行压力下,挂靠为何仍成整治重点 [11-17]

- 报考一级造价工程师有限制专业吗? [10-16]

- 建造师挂项目风险大吗? [03-17]

- 一级建造师挂靠市场现状分析:价格差异 [11-19]

- 什么是资质建筑? [10-28]

- 2025年证书挂靠行情解析:挂证严查 [02-07]

- 建造师挂靠如何避免陷阱? [02-14]

- 如何识别靠谱中介?建造师选择中介的七 [01-02]

- 30岁了,会不会因为自己不喜欢的工作 [11-02]

- 一建矿业工程好挂靠吗 [03-06]

- Copyright © 2010-2025 挂靠网 All Rights Reserved325