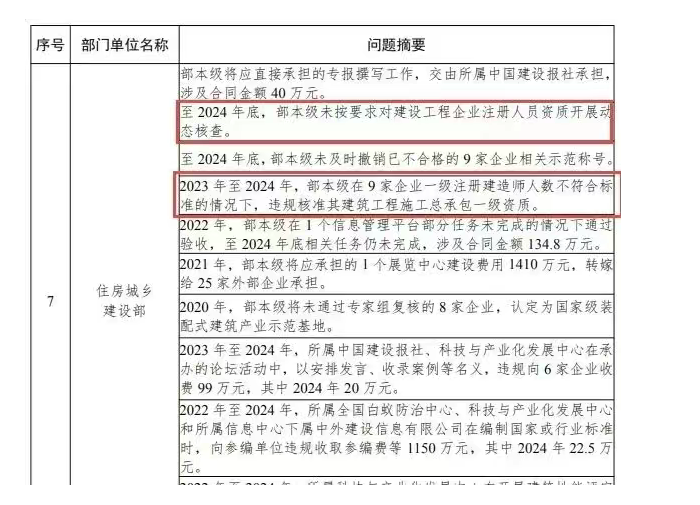

近日,国家审计署发布了对中央部门2024年度预算执行情况的审计结果,其中关于住建部的部分引发了行业内广泛关注。审计指出,截至2024年底,住建部本级未按要求完成对建设工程企业注册人员资质的动态核查。同时,在2023至2024年间,仍有9家企业在一级注册建造师数量不达标的情况下,违规通过了建筑工程施工总承包一级资质的审批。

这两条内容看似平常,实则耐人寻味,揭示了一个不容忽视的问题:挂证现象为何多年整治无果?根本原因或许就在于监管“源头”并未真正负起应尽之责。

一、“动态核查”说了多年,为何迟迟不到位?

挂证治理最关键的一步,便是动态核查。这项制度旨在通过信息化手段定期对企业注册人员的实际从业情况进行检查,核实人员是否在岗、是否缴纳社保、是否存在一人多证等情况,从而杜绝挂靠、借证等违规现象。

然而,现实却是多年过去,许多地方住建厅查得轰轰烈烈、发布了不少处罚通报,最终却发现雷声大、雨点小。如今从审计报告中可以看出,连住建部本级都未按要求落实动态核查,更别提各省市的住建系统了。这就像是“上梁不正下梁歪”的典型写照:上层制度没有落地,基层执行自然就不会动真格。

二、违规发证暴露审批制度漏洞

更严重的是,在建造师数量明显不达标的情况下,竟然还有9家企业顺利拿下施工总承包一级资质。这个级别的资质,本应是行业中的“硬门槛”,审核程序应该层层把关。可在事实面前,我们不得不承认:监管流程存在明显松动,甚至可能存在形式主义或人为干预。

当资质审核成为走过场,不仅破坏了行业规则,更会导致不具备真实实力的企业承接重大工程项目,进而引发工程质量、安全管理等一系列深层次隐患。

三、挂证行为为何死灰复燃?

近年来,住建系统曾多次整治挂证,诸如集中清查、社保联网核查、信用惩戒、黑名单制度等等,一度取得了一些成效。但这些措施真正落实的前提是:监管体系要严密、执法要坚决。而现在,从顶层到地方都暴露出执行不到位、监督缺失的问题,挂证现象自然又开始抬头。

更何况,建筑行业本身正处于低谷周期,部分企业人员紧缺、订单减少,为了“保资质”、维持资质等级,不惜花钱找人挂证;而部分建造师也在项目匮乏、收入缩水的情况下,愿意“借证创收”。供需两端的灰色交易在监管缺位的土壤下滋生繁衍。

四、从“被动查”到“主动治”,住建部该起带头作用了

面对目前的监管困境,仅靠地方自查、临时通报是不够的。要从根源上遏制挂证,住建部作为行业主管部门必须以身作则,推动以下几件事:

1)立即启动部本级动态核查制度的落实,并公布整改时间表与具体行动;

2)清查近年来审批通过的资质案例,对违规审批责任人严肃问责,追究到人;

3)建立跨部门数据共享机制,推动社保、税务、人事信息与企业资质数据打通,实现动态比对;

4)建立公开透明的挂证黑名单制度,对企业与个人双向惩戒,提升违规成本;

5)推动地方住建系统执行情况同步公开,形成全国统一监管“闭环”。

五、行业正义不能停留在文件里

这份审计报告,实际上是对建筑行业监管体系的一次重要拷问。从住建部本级监管缺位,到资质审批把关不严,再到企业与个人的“明知故犯”,种种迹象表明:制度要发挥作用,不能只是挂在墙上的规定,而必须是执行到位的行动。

挂证不是孤立的个案,而是行业诚信与监管能力的试金石。如果连监管者自身都无法做到依法依规,那又如何要求企业和从业者遵守规则?愿这次审计,能成为一次真正意义上的“警钟长鸣”。

上一篇: 一级建造师和造价师双证持证人亲述备考经验

下一篇: 一建证书值钱吗?关键看有没有业绩

- 做猎头顾问怎么样 [06-14]

- 建筑企业、建筑资质、建造师,这三者之 [07-14]

- 为什么说越早通过监理工程师考试越好? [08-05]

- 2023年一级建筑师年薪情况如何呢? [09-05]

- 2023年二建考试会更难?如何备考? [03-09]

- 325建筑网十周年回馈,全场会员88 [04-17]

- 办理325建筑网VIP送腾讯、爱奇艺 [11-05]

- 325建筑网年中会员狂欢抽4999元 [06-10]

- 关于过期挂靠信息清理的说明 [04-17]

- 【重要通知】关于325建筑网会员到期 [06-26]

- 水利部严查“挂证”现象,行业即将迎来 [02-18]

- 一个建造师的痛苦挂证经历与教训 [03-01]

- 经济下行压力下,挂靠为何仍成整治重点 [11-17]

- 报考一级造价工程师有限制专业吗? [10-16]

- 建造师挂项目风险大吗? [03-17]

- 一级建造师挂靠市场现状分析:价格差异 [11-19]

- 什么是资质建筑? [10-28]

- 2025年证书挂靠行情解析:挂证严查 [02-07]

- 建造师挂靠如何避免陷阱? [02-14]

- 如何识别靠谱中介?建造师选择中介的七 [01-02]

- 30岁了,会不会因为自己不喜欢的工作 [11-02]

- 一建矿业工程好挂靠吗 [03-06]

- Copyright © 2010-2025 挂靠网 All Rights Reserved325