要求一个勘察单位的技术负责人必须有执业资格过分么?

上面这个问题是昨天人才群大神们在激烈探讨勘察企业资质标准意见稿的时候,群里突然冒出来的一个灵魂拷问,我觉得非常适合今天的题目。

缘起

前天,我们推送了住建部部发《建筑业企业、勘察、设计、监理等4项企业资质标准征求意见稿》,全文链接如下:

重磅!2022年勘察等4项资质标准再次发布征求意见稿!(附勘察新旧对照表)

昨天我们推送了评论观点:

对新资质标准(勘察)意见稿的4点意见:历史不容开倒车

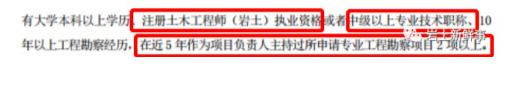

这两天读者群继续热聊这件事。我们读者大佬“王旭阳”查阅并组织了关于勘察资质与执业相关规范。包括但不限于1.《建筑法》2.《建设工程质量管理条例》3.《建设工程勘察设计管理条例》4.《建设工程质量检测管理办法》5.《勘察设计注册工程师管理规定》6.《注册土木工程师(岩土)执业及管理工作暂行规定》7.《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

以上一系列法律法规都说明了一件事:一个勘察单位要展开业务活动,有必然性涉及到勘察相关的工作成果,而这些成果涉及到签章、签字的必然性的需要执业人员。

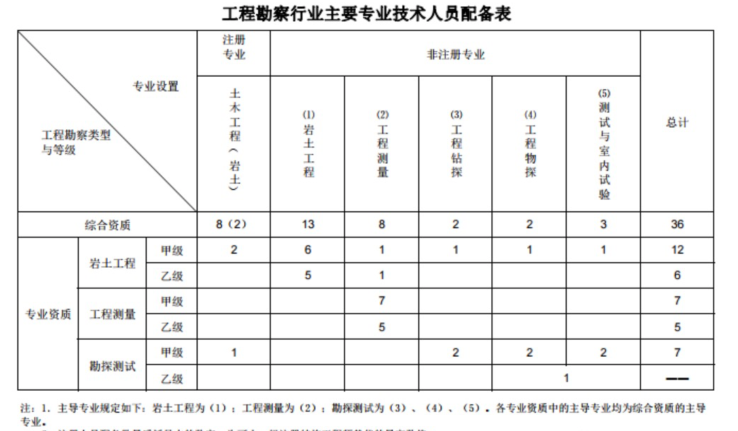

回到正题,先看意见稿中关于人员配置的表格。

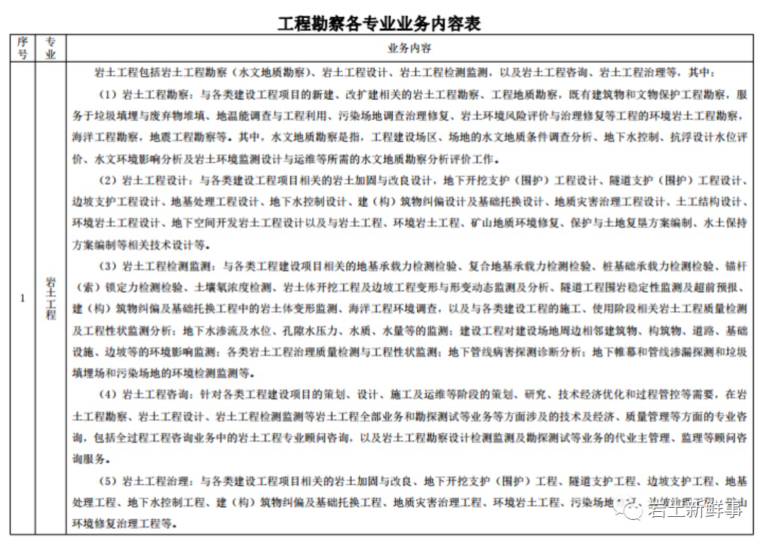

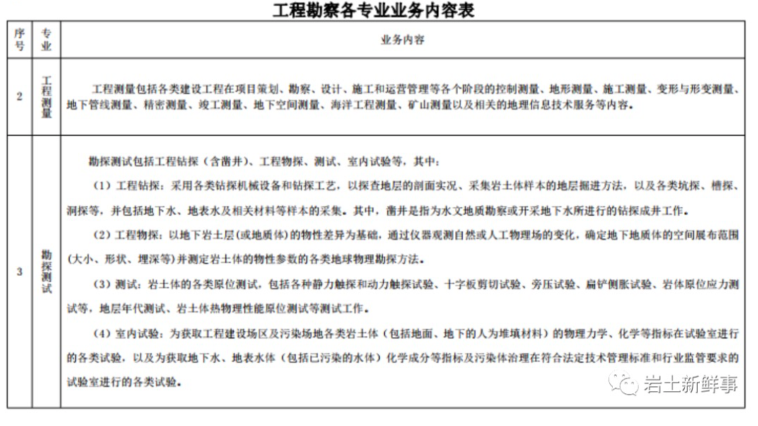

再看另一个关键:《工程勘察各专业业务内容表》

到这里,我们先提出第一个观点和建议:

观点一:资质标准应该能满足最低的业务开展要求。

我们再科普一个基本概念,我们一个勘察报告、岩土设计、检测监测方案、报告、成果均需要按照项目负责人、项目审核人、项目审定人分别签字才能形成正式文件。

再看我们的意见稿人员配置表格:

测量工程暂且不提,

岩土工程(甲级)要求配置2为执业人员,岩土工程(乙级)要求配置0名执业人员。

勘探测试(甲级)要求配置1名执业人员,勘探测试乙级要求配置0名执业人员。

那么问题来了。

该企业如何开展业务呢?

有人一定会说,需要开展业务就再聘用执业人员好了。

那么按照这个逻辑,综合甲级需要8个人做什么呢,需要开展业务就再聘任好了。这里有一个关键,就是我们刚刚提出的观点:资质标准应该能满足最低的业务开展要求。

按照这个原则,一个岩土工程企业要开展业务,最低水平必然的需要配置至少1名执业人员担任项目负责人。因为勘察成果由执业人员签章、签字这是法律法规的要求。

如果我们连这一点都视而不见听而不闻。那么我们的资质标准改革就是掩耳盗铃。

所以,岩土工程甲乙级、勘探测试甲乙级从业务开展角度,起步应该有一名执业人员。

但这个推演还没结束。一名执业人员出具了成果报告,必然有审核人、审定人。

审核人和审定人我们通常天然的认为必然资历、能力、经验都高于项目负责人,起步不能低于项目负责人。

所以,一名合格的审查人如果连执业资格都不具备,他如何有能力去审查另一位执业人员出具的报告?

再通常情况下,审定人为单位的总工程师或专业总工程师,即企业技术负责人。企业技术负责人作为一个勘察单位的技术带头人、最后审定者。应该具备什么样的资格?

此刻您再回头去看2022意见稿中对于勘察乙级的技术负责人的要求,就显得非常的可笑甚至荒谬。

所以引出我们第二个观点:

观点二:一个合格的勘察单位技术负责人应具备相关专业的执业资格。

在综合观点一,我们显然的能够得出,一个能够最低范围内开展业务的勘察单位,至少应该有两名具备执业资格的成员才能在最低水平上开展业务。

那么一个岩土工程甲级单位,一共两位执业人员,这么大的单位,一年几十上百个项目。如果你信这点人不造假,可能我们的读者都要笑了。

因此,引出我们的第三个观点:

观点三:一个合格的勘察单位最低业务开展需要2名具备执业资格的人员。

当然,可能有人会说,那就没变嘛。要我说,对于执业资格的最低水平要求,就不应该变。如果视而不见实际业务中的客观情况。那就是掩耳盗铃。让大家造假,让事故更多,更悲剧更惨烈而已。所以,我们第三个观点如下:

观点四:勘察单位作为五方责任主体之一,如果连最低的业务质量循环都无法保证,那么所谓的降低成本、精简人员就是掩耳盗铃,鼓励造假。

回到最初,为什么昨天我们将勘查乙级最低配置1名执业人员作为最重要的建议,审核、审定可高级职称以上补充。便是如此,如果资质标准连最低的业务开展需要都无法满足。那么索性我们就不要资质标准了。需要设备就买嘛。需要人员再聘任嘛。需要什么临时弄呗,大家都是皮包公司,一起卷就完了。

以上,是我们今天探讨的关于勘察资质标准意见稿的4个观点。因为时间仓促、经验有限。必定有不周全之处。请各级领导、前辈、同行、读者们不吝指教。如果有错漏、言语过激之处,请万般海涵。。

也欢迎大家就相同的、不同的观点、建议向我们投稿!海纳百川有容乃大!

- 做猎头顾问怎么样 [06-14]

- 建筑企业、建筑资质、建造师,这三者之 [07-14]

- 为什么说越早通过监理工程师考试越好? [08-05]

- 2023年一级建筑师年薪情况如何呢? [09-05]

- 2023年二建考试会更难?如何备考? [03-09]

- 325建筑网十周年回馈,全场会员88 [04-17]

- 办理325建筑网VIP送腾讯、爱奇艺 [11-05]

- 325建筑网年中会员狂欢抽4999元 [06-10]

- 关于过期挂靠信息清理的说明 [04-17]

- 【重要通知】关于325建筑网会员到期 [06-26]

- 水利部严查“挂证”现象,行业即将迎来 [02-18]

- 一个建造师的痛苦挂证经历与教训 [03-01]

- 经济下行压力下,挂靠为何仍成整治重点 [11-17]

- 报考一级造价工程师有限制专业吗? [10-16]

- 建造师挂项目风险大吗? [03-17]

- 一级建造师挂靠市场现状分析:价格差异 [11-19]

- 什么是资质建筑? [10-28]

- 2025年证书挂靠行情解析:挂证严查 [02-07]

- 建造师挂靠如何避免陷阱? [02-14]

- 如何识别靠谱中介?建造师选择中介的七 [01-02]

- 30岁了,会不会因为自己不喜欢的工作 [11-02]

- 一建矿业工程好挂靠吗 [03-06]

- Copyright © 2010-2025 挂靠网 All Rights Reserved325